[牢记嘱托 展现新风采]和美乡村的善治实践

黔东南州黎平县肇兴侗寨的侗族群众正在演唱侗族大歌。贵州日报天眼新闻记者贾智 摄

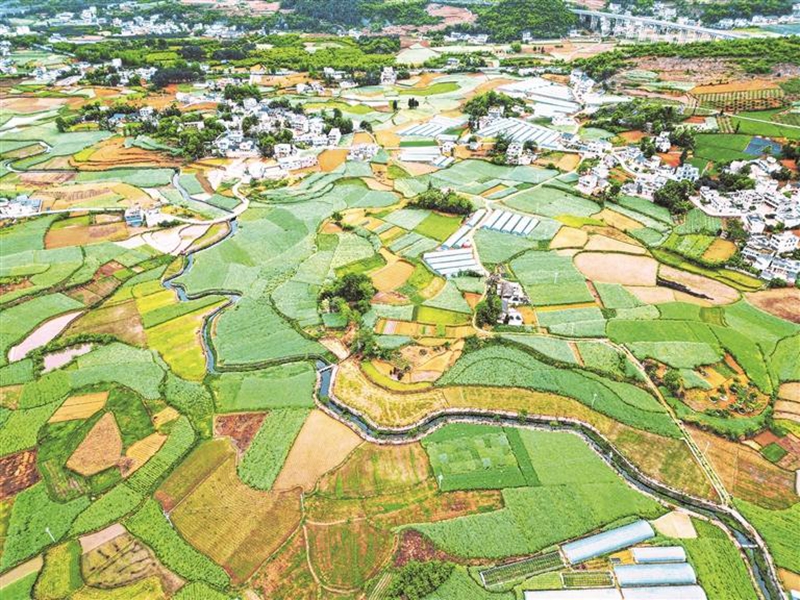

毕节黔西市杜鹃街道大兴社区,田园葱郁、乡村景美。侯进勇 摄

一首歌唱出“治理方”

贵州日报天眼新闻记者蒲艳梅

4月7日,看着清澈的山泉水顺着新铺的管道哗哗流出,黔东南州镇远县羊场镇金盆村禾里坪组、大湾组35户村民齐声欢呼起来,禾里坪组组长王道胜蹲下身子,掬起一捧水一饮而尽,“这水甜得很呢!”

禾里坪组、大湾组由于所处地势较高,缺乏饮用水源,长期从70米深的低洼地抽水用,水泵损坏、水管生锈、冬季水量小等问题困扰着村民。今年初,听说同村7公里外的新寨组有富余水源,村民们喜出望外之际又犯了难:铺管道取水得经过新寨组、大麦冲组的地界,人家能答应吗?

“‘爱集体’‘睦邻里’不只是唱在嘴上,还要落实到行动上,乡里乡亲的,该帮就得帮!”没想到,得知这事后,新寨组、大麦冲组的村民十分爽快地答应了。

在金盆村党支部书记田兴斌看来,这在意料之外,也在意料之中。

意料之外的是——

多年前的金盆村民风较差、环境脏乱,村民垃圾乱堆、争水争地扯皮干架、集体项目不愿投工投劳的情况时有发生,村干部光是调解纠纷就忙得脚不沾地,村规民约形同虚设。

“像禾里坪组、大湾组取水铺管道又是占地又是借道的事,要是往年可不好做村民思想工作,稍稍处理不好就有矛盾。”田兴斌坦言。

意料之中的是——

自2017年以来,镇远县委组织部定点帮扶金盆村,在村级自治专项调研中,村民反映存在3000多字的村规民约太长记不住,或不认识字、内容跟不上时代发展等情况。

是时候给村规民约“瘦身”了!镇远县委组织部驻村干部和村“两委”,先后组织召开38场次村组讨论会,审定相关意见近1000条,进行5次修改完善,最终提炼出5句核心内容:爱党爱国爱集体,遵纪守法讲道理。干净整洁带好头,尊老爱幼睦邻里。安全节约树新风,勤劳诚信要牢记。只要样样做得好,大家优先帮助你。如果违背集体愿,不帮不理不管你。

5句话,70个字,前三句话规范言行,后两句话明确奖惩。县委组织部和村“两委”趁热打铁,将村规编成朗朗上口的歌曲《新时代民约歌》,便于传唱。

“大家唱着唱着就把要求记在心里、落实到行动上了。”田兴斌笑容满面,“现在大伙儿不光唱,还照着做,两个组饮水问题能顺利解决可不就是意料之中的事嘛。”

思想观念转变了,村里的大事小情大家也开始关注了。

“基础设施建设、产业发展、环境卫生整治、乡风文明建设等工作,只要村里提出来,大家都积极建言献策、主动参与。”田兴斌说,以群众思想观念一变推动村里实现多变,村“两委”带着村民发展产业、增收致富的干劲儿也更足了。

目前,金盆村发展烤烟1500余亩、辣椒1400亩、食用菌30万棒、太子参200亩、吊瓜200亩……多产业齐抓,让村民在“富脑袋”的基础上,又“富口袋”。

傍晚,村口放学的孩子陆续回家,口里还唱着《新时代民约歌》:“爱党爱国爱集体……尊老爱幼睦邻里……”歌声悠扬,久久回荡在村子上空。

荒坡坡变“金窝窝”

贵州日报天眼新闻记者牟元媛

眼下,铜仁市印江自治县新寨镇高峰村的油菜花期进入尾声,68岁的脱贫户杨遐权正在自家油菜田里管护。谁能想到,两年前他脚下这片土地还是荆棘丛生的撂荒地,如今已成为全镇“小田并大田”改革的样板田。

“过去这些地块像摔碎的镜子,最大的不过一亩多。”4月20日,站在田坎上,村党支部书记高明海向记者介绍,高峰村是典型的偏远山村,108户人家守着七零八落的耕地,集体经济薄弱,青壮年外出导致村子空心化严重,留守老人居多,耕地基本处于闲置撂荒状态。去年,因为这些棘手问题,村里挂上了“后进”的牌子。

“不能‘等靠要’,党员干部必须带头作为!”高明海下定决心,从盘活土地资源入手。

村干部在野草长得比人高的撂荒地里开了场“地头会”,几个党员摸排整理出40余亩可集中连片开发的零散土地,大家一致认为“整合起来应该能干点事情”。随后,部分党员带头垫资6300元启动资金,说服16户村民签订流转协议。高明海说:“每亩150元的流转费看似不多,但能让荒地产粮。”

按照“村党支部+村级集体经济组织+农户”的模式,村“两委”在三个月时间里,将闲置的38块闲置土地统一流转,整合形成连片种植区。

“镇里每年会发放种子,其余小成本的钱就由我们村干部先垫付,年底收成后再支付流转费和工资,群众都很支持。”村党支部副书记余再科介绍。

土地“活”了,如何让效益最大化?

与村干部们多次商讨后,高明海决定:发展“短平快”产业,选定耐旱、易管理的红薯和油菜,统一规划“春油菜、秋红薯”轮作模式,实现“一地双收”。

去年春天,40余亩油菜成熟后收了3500多斤菜籽,套种的红薯也“争气”,收了6万多斤,为村集体经济创收超过5万元。

“看着土地从荒芜到丰收,我心里真是说不出的高兴。”高明海感慨,村里还组织脱贫户、监测户参与种植管护,激发了他们的发展动力。

包里有钱进,村民杨遐权笑开了花:“干一天90块钱呢!”

“以前这些都是荒坡坡,现在可是我们的‘金窝窝’!”家住油菜花田旁边的村民杨永初正拿手机乐呵呵地拍着抖音,“忙时生产闲时玩,又有事干又有钱赚……”

山风掠过花海,送来泥土的芬芳。在村委会会议室墙上,记者看到,“后进村”的牌子已换成了全镇年度综合考核“三等奖”的荣誉。

[牢记嘱托善作善成]加强党建引领乡村治理奋力推动农村社会和谐有序充满活力

贵州省委组织部组织二处处长王滨

习近平总书记强调,加强和改进乡村治理,要以保障和改善农村民生为优先方向,围绕让农民得到更好的组织引领、社会服务、民主参与,加快构建党组织领导的乡村治理体系。今年3月,总书记在贵州考察时再次对搞好乡村治理作出重要指示。我们将完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

坚持加强党的领导,凝聚起党建引领乡村治理的强大合力。农村基层党组织正深入学习宣传贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神,推动党员、干部和群众始终牢记嘱托,沿着总书记指引的方向前进。在具体工作中,坚持村党组织书记通过法定程序担任村委会主任和村集体经济组织负责人,落实村级重要事项、重大问题由党组织研究讨论后按程序决定等制度,健全各类组织定期向党组织报告工作、年度述职制度,形成工作合力。

坚持对群众的服务和组织引领,着力解决群众急难愁盼。坚持以乡镇、村党组织为主渠道落实投放农村的公共服务资源,优化乡村综合服务设施布局,实现群众有事就近办、马上办。探索改进网格化治理和服务机制,着力解决“一老一小”服务保障方面问题,提高服务群众质效。

坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动农村基层党组织在防范化解矛盾纠纷第一线担当作为。健全农村党员、干部联系群众长效机制,用好“党小组+网格员+联户长”等经验做法,排查化解矛盾纠纷。严格防范和整治“村霸”等问题,营造安全稳定的农村社会环境。

坚持强化村务监督,推动村级事务在阳光下运行。紧盯村务决策和公开、惠农政策措施落实等事项,加强对村干部特别是“一肩挑”人员的管理监督。严格落实村级“四议两公开”、经济责任审计等制度,有效保障党员群众知情权、参与权、监督权。

坚持涵养文明乡风,推动形成移风易俗新风尚。用好村规民约、村民议事会等载体,教育引导群众摒弃天价彩礼、滥办酒席、薄养厚葬等陈规陋习,抵制封建迷信。动员群众积极参与乡村公共基础设施管护、人居环境整治、农村生态保护等工作,共建美好家园。

(贵州日报天眼新闻记者蒲艳梅 整理)

记者观察 探索乡村治理现代化路径

张良胜

在乡村全面振兴中,贵州各地通过建强农村基层党组织,以“自治、法治、德治”融合为抓手,激活治理动能,走出一条独具特色的乡村善治之路。

以自治筑基。持续丰富和拓展“鼓楼议事”“板凳座谈”“院坝会商”等充满烟火气的协商形式,将话语权交还群众,激活基层治理内生动力。

以法治护航。在基层党组织的推动下,“一村一法律顾问”制度已覆盖全省1.8万个行政村,将晦涩法条化作家常话语,让法治在“润物无声”中成风化人,使群众从“接收者”成为“传播者”。

以德治润人心。礼法合治,推动乡村传统文化与法治文化融合,深挖“仁义礼智信”传统美德,将“二十四孝”故事绘上文化墙,把家风家训刻进寨门牌坊,把村规民约编成“三字经”,以法治清风、文明乡风、淳朴民风、良好家风推动乡村治理。

积极探索推行“农村物业管理”等治理方法,将城市精细化治理理念向农村推广,不仅提升了乡村治理能级,还促进了村集体经济增收,充分释放乡村的人力资源效能。

全省各地坚持党建引领,以农村基层党组织建设为支点、以“三治”融合为杠杆,撬动乡村治理现代化,阔步在乡村善治大道上。