一截递红史 一树揽乡愁!红色老樟树的“两地书”

“‘红军树’是我们的骄傲。”近日,在黔东南州锦屏县偶里乡红军亭,皆阳村党支部书记龙章松望着广场上的新绿说,“它见证了长征路上红军与乡亲们的鱼水情深,我们要把这个故事一直讲下去。”

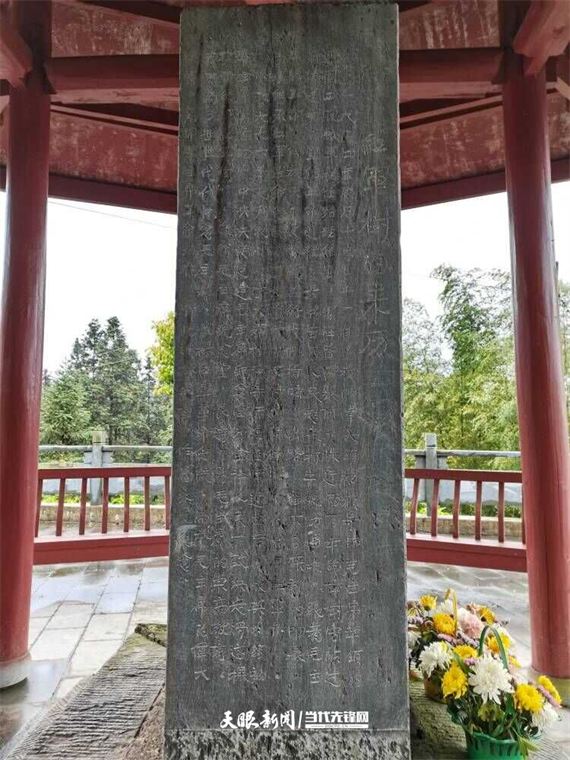

“苗岭上高清水长,万里长征过苗乡。播下革命星星火,苗侗人民迎朝阳。”刻在红军纪念碑上的碑文,静静诉说着八十九年前那段军民同心、共济时艰的往事。

1934年12月,中国工农红军长征途经偶里公社(现为偶里乡),他们纪律严明,不进民宅、不拿群众一针一线,只在寨边樟树下宿营。而这棵樟树,却见证了当时红军为百姓修补房屋、分发粮食的暖人场景。

岁月流转中,那棵被后人称为“红军树”的老樟树,已成了连接历史与精神的纽带。

1977年1月,这棵具有特殊意义的樟树被偶里公社送往北京,主要用于毛主席纪念堂建设,其中一节被珍藏于劳动人民文化宫,后移交中国人民革命军事博物馆陈列,成为国家文物。

“小时候就听着‘红军树’的故事长大,红军的好,我们永远不能忘。”皆阳村退伍老兵龙宪洲抚今追昔,感慨万千,他告诉记者,树虽然砍了,但它的精神一直在,“作为老兵,弘扬、守护英雄精神责无旁贷。”

当北京的纪念堂里树材承载起敬意,苗岭山间的新绿正续写着记忆。

1977年8月,当地在原址修建纪念碑,偶里小学师生与公社社员一同从山上挖来樟树苗,在其周边种下一片纪念林,让记忆以另一种方式延续。

四十载春秋流转。2017年,锦屏县有关部门又在纪念碑址修建了红军树纪念亭和广场,红色地标在守护中愈发鲜亮。而偶里乡则通过签订管护协议、明确乡村两级责任、安排专人日常巡查打扫,让烈士纪念设施始终保持庄严整洁。

如今,当年栽种的香樟已亭亭如盖,老树蔸上自然生长的新苗也已枝繁叶茂。

每逢清明节、建军节、烈士纪念日等重要节点,当地中小学生、退役军人、党员干部等都会聚集于此,缅怀先烈、祈福消灾、汲取力量。而远在北京的军事博物馆里,那半截“红军树”也静静陈列,向各地游客讲述那段难忘的历史。它们就像一封跨越时空的“两地书”,诉说着过去故事,传递着永恒精神,生长着代代相传的初心与信仰。

“‘红军树’是我们红色文化的重要象征。”偶里乡党委委员、人武部部长、副乡长徐德松坚定地说,“接下来,将充分利用好这个资源,继续挖掘整理相关史料,让更多人了解这段历史,感受红军与人民的深厚感情,让红军精神代代相传,让红色故事传播得更远、更深入人心。”