逐年增长稳丰收!黔东南州农科院科技助民撑起“丰收伞”

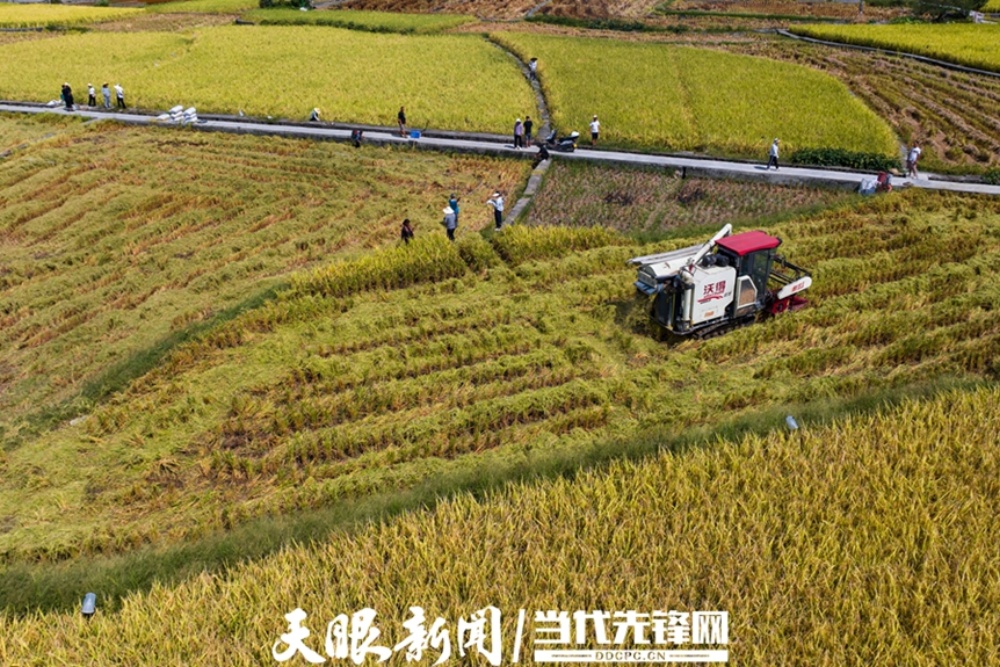

第八个“中国农民丰收节”临近,在黔东南州的各处金黄稻田上,农机轰鸣,金黄的稻谷与农民脸上洋溢的笑容无不述说着稻谷丰收的喜悦。

这背后,离不开贵州省水稻产业技术体系黔东南州综合试验站(依托单位:黔东南州农业科学院,以下简称州农科院)多年来以科技利剑劈开山区农业发展瓶颈的坚实努力。

日前,走进凯里市大风洞镇都蓬村的稻田,村民们正分工有序地采收着金黄的水稻。在打谷机的轰鸣声中,飞扬的草屑掺杂着阵阵稻香展现着一幅有声有色又有味的丰收景象。

“我们今年刚测完产,亩产达到700公斤左右,比去年又多了一些。”都蓬村党支部书记吴飞说,自从2016年州农科院的技术专家来到都蓬村开展指导以来,每年都会帮助村民解决水稻的种植和管理问题,让都蓬村的水稻产量一年比一年高。

在黔东南,当地人常调侃这里是“九山半水半分田,山高坡陡切割深”。当地地势起伏较大,田地分散,水温、泥温较低形成冷浸田,群众缺乏科学种植技术,水稻产量受到诸多制约。

近年来,州农科院以科技创新为抓手,扎实推进农业产业发展,通过建设示范园区、推广良种良法、开展技术培训、创新农作模式等方式助力粮食丰收、产业增效和农民增收。通过定期选派一批科技特派员下基层,积极推动人才、技术及资源向农业、农村一线集聚,赋能农业农村高质量发展。

通过不断将常规育种和现代分子育种相结合,州农科院育种团队成功选育出“成优4001”“创优4001”“旌优4002”“玉龙优4001”“苟当4号”“苟当5号”“苟当6号”等水稻新品种并推广应用。其中“苟当5号”和“苟当6号”米质达粳糯1级。“成优4001”因产量高、抗性好、适应性广,生产上已推广近4万亩,较普通品种亩增100公斤左右。

“我们都蓬村地势条件好,常年光照充足,种出的大米很好吃,经常会有市区的人来这买大米。现在专家在我们这推广良种良法,产量上来了,大米的米质和单价都提升了,村民们卖大米的收入也更高了。”吴飞说道。

另一边,天柱县高酿大坝“沟溜式稻田综合种养”试验示范田也迎来了丰收,州农科院科技特派员与验收专家组走进示范田,共同开展测产验收工作。经实地测算,该示范田水稻平均亩产达630.88公斤,稻花鱼亩产108公斤,示范田每亩综合产值达到5528元。

州农科院农艺师王凌志表示,自2022年以来,通过结合当地自然条件,其重点推广“无纺布钵苗育秧”和“沟溜式稻田养鱼”两项核心技术,这种生态种养模式不仅能减少化肥农药的使用,提升农产品品质,还能让农户在有限的土地上获得双倍收益。

“以前哪懂什么科学种田,全靠老经验摸索。这几年有了科技特派员的指导,每年都是丰收年啊!”高酿镇村民伍名美高兴地说,自家种有1.22亩的水稻,去年收获了2700余斤水稻,今年预计将突破2900斤。

榕江县车江坝区的水稻也喜迎丰收,州农科院专家通过深入田间指导,强化种植密度、病虫害监测防治与科学追肥管护,提升水稻长势,全方位为丰产保驾护航。经测算,示范基地水稻亩产高达913.44公斤,较上年同一区域同比增长5.43%,以实打实的亮眼产量,生动彰显科技种植的硬实力。

以上只是黔东南州科技助力水稻丰收的一个缩影。随着丰收节临近,黔东南各地丰收景象频频“出圈”。黔东南州农科院水稻所所长浦选昌表示:“科技是现代农业发展的核心引擎。我们将继续深化种业创新、智能农业等技术应用,让山地农业更具竞争力,让农民收获更多实惠。”