非遗好“笙”音赛出千年味!丹寨老艺新声奏响非遗活态曲

“边吹边跳,这芦笙吹得真带劲,太绝了!”

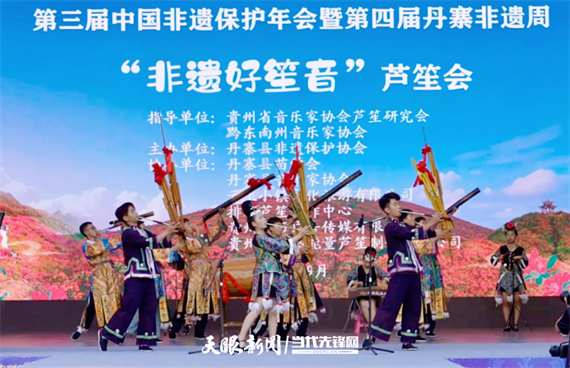

9月18日,在黔东南州丹寨万达小镇广场上,第三届中国非物质文化遗产保护年会暨第四届丹寨非遗周“非遗好笙音”芦笙大比拼火热开演,黑龙江游客庄博雯举着手机拍摄,忍不住向身边人感叹。

现场,数十名来自各地的芦笙手身着绣满花纹的苗族、侗族等民族服饰,手持长短不一、雕刻精美的芦笙依次登台。

台上,既有《莫非仰尼》等承载着民族迁徙记忆的传统曲目,又有融入电子节奏的创新作品,笙声或悠扬婉转、或欢快灵动、或深沉绵长,引得台下观众阵阵喝彩。

“现在年轻人了不得,不仅把传统曲目吹得有模有样,还加了新东西。”年逾古稀的苗族芦笙音乐传承人杨国堂从事芦笙传承工作已有40余年,培养出的弟子遍布全国各地。在舞台侧方,他目光紧紧追随着台上的选手,不时点头赞许,“现在看到这么多年轻人愿意学、敢于创新,比自己拿奖还高兴。”

“学芦笙得要有毅力。”年轻的参赛选手刘释文学芦笙已有三年,刚调好芦笙后就迫不及待地准备上台表演,他告诉记者,自己学芦笙三年,刚开始学时练气息、记曲谱,累得想放弃,但一吹起它,就觉得浑身是劲,“我们苗族芦笙真的太有魅力了,所以想把它好好传下去。”

台下,观众们或跟着节奏拍手,或举起手机记录精彩瞬间,不少家长还让孩子站在肩头,近距离感受非遗音乐的魅力。

作为苗侗等少数民族的标志性乐器,芦笙传承已有千年历史,而此次“非遗好笙音”以“竞技+交流”的形式,不仅为这项古老技艺注入新活力,还搭建起民族文化交流的桥梁,让更多人领略到其独特的魅力,让民族文化的声音传得更远。

“传承不是一个人的事,而是一群人的接力。”杨国堂表示,“有了非遗周等类似活动,能让更多人了解、喜欢芦笙,传承也就有了希望。”