让消费者惊叹!凯里“绣里淘”的非遗潮品比大牌还时髦

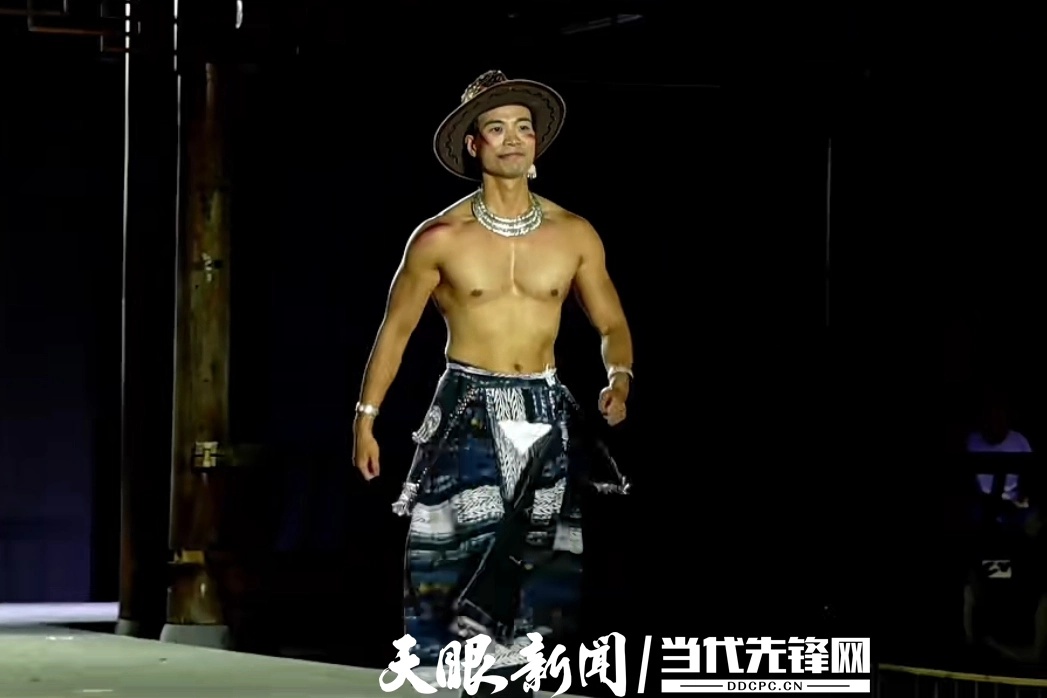

刚过去的国庆中秋假期,凯里“绣里淘”非遗集市人潮涌动,这里汇聚刺绣、蜡染、银饰等上千种非遗精品,宛如一场流动的文化盛宴;夜幕降临,华彩延续,“村T”民族服装秀盛大登场,各民族“草根模特”踏歌而行,为游客献上多彩的民族风情盛宴。

谁能想到,这片充满生机的地带,在两年多前还冷冷清清。

过去,传统非遗摊贩散落在营盘坡等地,苗族妇女们只能将家传或收购的老绣片、银饰铺地售卖,彼时不仅销售量小,许多精美绝伦的好物件也“藏在深巷人未知”。

转机发生在2023年9月,凯里市通过“划行规市”政策,将数百户非遗摊贩集中搬迁至此,打造出如今占地6100平方米的“绣里淘”非遗集市,几经发展,如今这里已形成规模化运营格局,拥有商铺、小木屋、推车、体验馆和雨篷摊位等完善设施,并配套物流、包装、仓储等一站式服务,成为开放便捷的创业社区。

“集中经营后,我们摊主之间的联系更紧密了。”摊主张简毅感慨道,“以前各自为战,现在像去黔南三都等地收货,大伙儿都约定好一起出发,运费省了,效率也高了。”

“家”安好了,发展如何谋求?

关键在紧跟潮流。

摊主许荣兰深有体会:“年轻人喜欢新玩意儿,老手艺也不能只停留在过去。”依托政府鼓励的“老绣新做”理念,她顺势将老绣片改造为刺绣发箍、挎包等时尚单品,销量大增。

而在“绣里淘”,像这样的坚守与创新,正潜移默化地推动非遗从“老手艺”到“新生活”的转变,如今,集市上富有时尚韵味的非遗商品已超过6100种,从帽子、裙子到发簪、手镯,琳琅满目。

据了解,这里的非遗产品之所以独具魅力,在于它将精湛的传统工艺与现代设计的完美融合,如工匠们运用“破线绣”技艺,将一根丝线破为多股,绣出细腻如画的纹样;“打籽绣”则以万千细小结粒构成紧密的浮雕质感,让图案摸起来生动有趣,这些曾是皇室贡品的顶尖技艺,如今点缀在现代款式的挎包与发箍上,让日常单品承载着不寻常的匠心。

设计上更见巧思,如源自苗族古歌的“蝴蝶妈妈”图腾、寓意吉祥的鸟鱼纹样,被巧妙解构后与简约廓形相结合,一件牛仔外套的袖口,仅以一小片精致的龙纹锁边绣点缀,既保留了文化底蕴,又符合现代审美。

从四川成都坐5个小时动车来到“绣里淘”的非遗爱好者、原创旗袍设计师曾四斤赞叹:“以前以为苗绣只出现在博物馆,来到这里才发现,老绣片被做成了帽子、衣服,清代肚兜、新娘腰带等也随处可见,搭配我的旗袍毫无违和感,在我心中超越了许多大牌。”

据几位老摊主介绍,这里的手镯、银饰与苗装,过去多是压箱底的传家宝或嫁妆,每一件都承载着独特的故事,而这份沉淀的情感,恰恰击中了当下消费者的内心,现场不少消费者感慨:“这样一件承载着苗侗文化又时髦的手工商品,确实比一些品牌服装更值得入手。”

好绣品,终究要在市场上找到它的价值。2024年贵州“村T”的火爆走红,成功将巨大的线上流量转化为线下消费,为这一价值的实现注入了澎湃动能。

这股动能,在每周末的苗侗风情园体现得淋漓尽致,当绣娘、银匠、农人与孩子作为“草根模特”走上露天T台,他们展现的不仅是本真的民族风情,更是一场规模浩大的“品牌展演”,让“绣里淘”的名声随着华服与歌舞传得更远。

凭借“零距离、零门槛、零限制”的参与机制,贵州“村T”的影响力迅速突破地域限制,从风雨长廊一路走上北京时装周、日本大阪世博会等更大舞台。截至目前,活动已吸引超50万人次现场参与,线上传播量突破3.6亿次,全网话题播放量超130亿次。这组数字,正是“村T”为非遗市场带来的澎湃人气与广阔前景的最直观证明。

正如“村T”发起人杨春林所说:“火的是这片土地,是每一个上台的老百姓,是每一件镜头里的民族服装。”“秀场引流、集市变现”的良性循环由此形成,通过“线下展销+线上直播”双渠道运营,部分商户日销售额可达数千元,单日直播销售额最高达2万元。

“绣里淘+村T”互赢模式,不仅激活了非遗传承,也带来了实实在在的经济效益。据不完全统计,该模式已带动700余家企业商户增收,苗绣背包、银饰等6100多种非遗产品通过电商销往全球,年销售额破亿元。非遗工坊覆盖50余个村寨,提供超4000个岗位,村民年均增收1.2万元,年增长率超40%。

如今,“绣里淘”迎来越来越多年轻“新摊主”,他们善用电商直播、热衷创意设计,为传统非遗注入新鲜血液,推动一项项非遗技艺实现数字化、时尚化的别样传承。